1600万年前の和歌山

The Miocene era in Wakayama

今から約1600万年前の和歌山はどんなところだったのでしょう?

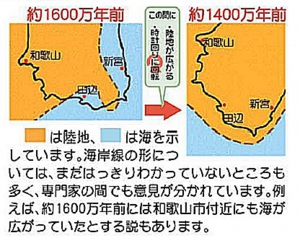

実は現在に比べてずっと暖かく、現在の沖縄と同じくらいか、それ以上に暖かい気候であったと考えられています。この温暖な気候により南極大陸などの氷が大量に溶けて、その結果、全体的に海水の量が増えてかなりの面積の陸地が海中に沈んだようです。

和歌山もその例外ではなかったようで、この頃に広がった海の底に砂や泥がたまってできた地層が、田辺~白浜付近(田辺層群:たなべそうぐん)と串本~熊野地方(熊野層群:くまのそうぐん)に分布していて、どちらの地層からも貝類をはじめとする多くの生物の化石が発見されています。

ちなみに、これまで大陸と地続きだった日本が大陸からはなれはじめたのはこのころで、紀伊半島を含む西日本は時計回りに約50°ほど回転し、あいたすき間が日本海になったと考えられています。

串本町から熊野地方で見られる化石

串本町~熊野地方にかけての一帯には、熊野層群と呼ばれる地層が広く分布していて、場所によっては化石がたくさん見つかることがあります。

巻貝の化石

名前ミカドトロクス属の一種

学名Mikadotrochus cf. salmianus

産地和歌山県東牟婁郡串本町串本

地層熊野層群敷屋累層

年代新生代新第三紀中新世中期(約1600万年前)

寄贈左向幸雄氏

生きている化石として有名なオキナエビスの仲間です。現生種も希少ですが、化石の産出はさらに稀です。

軟骨魚類(歯)の化石

名前アオザメ属の一種

学名Isurus sp.

産地和歌山県東牟婁郡太地町夏山

地層熊野層群下里累層

年代新生代新第三紀中新世中期(約1600万年前)

アオザメ類の歯は、細長くて縁にギザギザが全くないのが特徴です。

軟骨魚類(歯)の化石

名前カルカロクレス・メガロドン

学名Carcharocles megalodon

産地和歌山県東牟婁郡串本町串本

地層熊野層群敷屋累層

年代新生代新第三紀中新世中期(約1600万年前)

寄贈左向幸雄氏

絶滅したサメの歯の化石です。その歯の大きさから、かなり大型のサメであったと考えられています。

哺乳類の化石

名前ヒゲクジラ類の一種

産地和歌山県東牟婁郡串本町串本

地層熊野層群敷屋累層

年代新生代新第三紀中新世中期(約1600万年前)

寄贈左向幸雄氏

推定の全長は7メートルで、現在のヒゲクジラと比べると中型ですが、当時のヒゲクジラとしては最大級のサイズです。この時代にはヒゲクジラの一部で大型化が始まっていたことを示す貴重な標本です。

串本町田並の化石

串本町田並付近には熊野層群の中でも最も古い地層が分布しているのですが、ここから産出する化石は他地域のものと比べてちょっと変わっています。

並の海岸の地層を丹念に見て回ると、ときどき右の写真のようなものが見つかります。これはノジュールと呼ばれるものなのですが、周りの石よりちょっと硬いのでとび出して見えます。これをとりだしてハンマーで割ると、中に貝化石が入っているのです。

おもしろいことに、ここで見つかる貝化石の多くは金色や銀色をしています。これは貝殻が金色の黄銅鉱や黄鉄鉱、銀色の方鉛鉱などの鉱物と入れ替わっているためです。

二枚貝の化石

名前ベッコウキララガイ亜属の一種

学名Megayoldia (Portlandella) sp.

産地和歌山県東牟婁郡串本町田並

地層熊野層群下里累層(最下部層)

年代新生代新第三紀中新世前期(約1800万年前)

寄贈左向幸雄氏

串本町田並では最もたくさん見つかる種類の二枚貝です。ベッコウキララガイ亜属の現生種は一般に深い海を好んで生息しています。

*写真の白黒のスケールは一目盛り2㎝です。

二枚貝の化石

名前キイキララガイ

学名Acila (Acila) kiiensis

産地和歌山県東牟婁郡串本町田並

地層熊野層群下里累層(最下部層)

年代新生代新第三紀中新世前期(約1800万年前)

寄贈左向幸雄氏

殻の表面に特徴的なV字形のもようがある二枚貝です。

巻貝の化石

名前ホベツネジボラ

学名Beringius hobetsuensis

産地和歌山県東牟婁郡串本町田並

地層熊野層群下里累層(最下部層)

年代新生代新第三紀中新世前期(約1800万年前)

寄贈左向幸雄氏

北海道の穂別町で同種の化石が発見されています。近縁の現生種は水深100~300メートルの海底に生息しています。

巻貝の化石

名前トロミニア属の一種

学名Trominina cf. hokkaidoensis

産地和歌山県東牟婁郡串本町田並

地層熊野層群下里累層(最下部層)

年代新生代新第三紀中新世前期(約1800万年前)

寄贈左向幸雄氏

絶滅種です。北海道の約4000万年~3000万年前の地層から同じ属の化石が発見されています。

巻貝の化石

名前キリガイダマシ属の一種

学名Turritella sp.

産地和歌山県東牟婁郡串本町田並

地層熊野層群下里累層(最下部層)

年代新生代新第三紀中新世前期(約1800万年前)

寄贈左向幸雄氏

細長い搭状に巻く巻貝です。この標本は殻が溶けたもので、巻貝の内部が見えています。