分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius pallidus freshwater type

主に西日本の河川の完全な淡水域から汽水域にかけて生息します。体は細長く、頭部は四角っぽいこと、体色が白色から薄黄色であることなどが特徴です。生態などは不明ですが、イドミミズハゼ汽水型とは遺伝的に明確に異なることが分かりました。

文字サイズ

和歌山県のハゼを紹介します。

和歌山県はご存知のとおり、美しい海に囲まれています。瀬戸内海と紀伊水道、白浜、潮岬(しおのみさき)、熊野灘など「海」と一言に言っても多様な環境をもっています。また、山も多く川がいくつも流れています。代表的な川は、紀の川と熊野川でしょうか。他にも有田川や日高川、古座川(こざがわ)、日置川(ひきがわ)、富田川(とんだがわ)などの川があります。その河口には汽水域である干潟やアシ原が広がり変化に富んでいます。また古くから農作業用にため池が多く作られていること、地下水が豊富にあることも和歌山県の水環境の魅力のひとつです。

和歌山県には川が多く、上流から下流にかけて色々なハゼが生息しています。大きな川にはダムがあり、そこにすむハゼや平地のため池にすむハゼもいます。

写真:河立の湿地 太地町

写真:南田井ノ瀬 和歌山市

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius pallidus freshwater type

主に西日本の河川の完全な淡水域から汽水域にかけて生息します。体は細長く、頭部は四角っぽいこと、体色が白色から薄黄色であることなどが特徴です。生態などは不明ですが、イドミミズハゼ汽水型とは遺伝的に明確に異なることが分かりました。

分類

ハゼ科ウキゴリ属

学名

Gymnogobius urotaenia

和歌山県では河口などの汽水から淡水域にかけて見ることができます。同属のスミウキゴリと同じ河川にすむときは、ウキゴリの方が上流よりに現れるようですが、県内では数が少ないのですみ分けをしているのかは不明です。

分類

ハゼ科ヨシノボリ属

学名

Rhinogobius fluviatilis

和歌山県内の大きな河川の中流から上流にかけて見られます。尾鰭(おびれ)や胸鰭(むなびれ)の付け根の模様が特徴的です。

分類

カワアナゴ科カワアナゴ属

学名

Eleotris melanosoma

和歌山県では南部の河口域や海につながる湿地でみられるますが、その数はとても少ないようです。他のカワアナゴ属との見分けはちょっと馴れないと難しいですよ。「わかやまの汽水にすむハゼ」でも紹介中です。

分類

ハゼ科ヨシノボリ属

学名

Rhinogobius flumineus

広く和歌山にすむヨシノボリで、海を必要としない生活史を送る種です。卵も他のヨシノボリ類より大きく、飼育しやすいハゼです。

分類

ハゼ科ヨシノボリ属

学名

Rhinogobius similis

和歌山県の川の下流域で普通に見られますが、汽水域にいることもあります。両側回遊型の生活を送るハゼで、顔の模様と体側の模様が特徴的です。

分類

ハゼ科ヨシノボリ属

学名

Rhinogobius brunneus

和歌山県では河川の大小を問わず比較的河口域が海に開けた河川に見られます。背中側にある鞍状(あんじょう)の模様が特徴ですが、ハッキリしない個体も多くいます。産卵期にはメスの腹部は黄色くなります。

分類

カワアナゴ科タメトモハゼ属

学名

Ophieleotris sp.2

和歌山県ではなかなか見ることのできない、熱帯・亜熱帯の淡水域にすむハゼです。分類学的にもまだ不明な点が多い種。紀伊半島南部の河口域が開けた河川なら、いるかもしれませんよ。

分類

ハゼ科ナンヨウボウズハゼ属

学名

Stiphodon atropurpureus

和歌山県南部の河川で希に見られます。沖縄以南からやってきたと考えられますが、県内で越冬できているかどうか不明です。

分類

ハゼ科ヨシノボリ属

学名

Rhinogobius tyoni

2010年に、これまで「トウヨシノボリ縞鰭型」と呼ばれていた個体の多くに、この和名が提唱されました。和歌山県では、主に北部の河川や野池に見られます。オスの第1背鰭は伸びず、名前のとおり尾鰭に縞模様がある事が特徴です。

分類

ハゼ科ヨシノボリ属

学名

Rhinogobius nagoyae

和歌山県の河川で普通に見られます。ゆったりとした淵より、流れのある場所によく見られます。顔に赤褐色のミミズ状の模様が出ることが特徴です。メスは産卵期に腹部がきれいな青色になります。

分類

ハゼ科ウキゴリ属

学名

Gymnogobius petschiliensis

和歌山県では河口などの汽水から淡水域にかけて見ることができます。同属のウキゴリと同じ河川にすむときは、スミウキゴリの方が下流よりに現れるようです。若い個体は群れでいることもあります。

分類

カワアナゴ科タナゴモドキ属

学名

Hypseleotris everetti

和歌山県ではなかなか見ることのできない、熱帯・亜熱帯の淡水域にすむハゼです。紀伊半島南部の河口域が開けた河川なら、いるかもしれませんよ。

分類

カワアナゴ科カワアナゴ属

学名

Eleotris acanthopoma

和歌山県中部以南の河口に多く見られます。昼は物陰に隠れている事が多く、エビや小魚を食べているようです。写真の個体は若魚です。 「わかやまの汽水にすむハゼ」でも紹介中です。

分類

カワアナゴ科カワアナゴ属

学名

Eleotris fusca

和歌山県では中南部の汽水域から河川下流域で見られます。カワアナゴ属の中でも淡水域でみられることが多い種です。鰓蓋や眼の下の孔器列で他種と区別できます。基本的に夜行性でエビや小魚を食べます。

分類

ハゼ科ヨシノボリ属

学名

Rhinogobius sp. OR

琵琶湖・淀川水系が本来の分布地である個体群や日本海側沿岸、九州西南部にある程 度まとまった個体群があると考えられますが、日本各地に移入されているうえに、記載 されていない地方個体群がある可能性があります。第1背鰭は伸長し、オスの尾鰭には 一般にオレンジ色の斑紋が現れます。

分類

ハゼ科ナンヨウボウズハゼ属

学名

Stiphodon multisquamus

和歌山県では2019年に有田川で記録されました。主に沖縄県の河川などで見られ、東南アジアの河川等から仔魚が海流にのってやってくると考えられます。和名の通り、背面に白色帯が数本あり、黒色の筋模様が虎斑状の模様になること、犬歯等の歯の生え方等で区別できます。

分類

ドンコ科ドンコ属

学名

Odontobutis obscura

主に河川中流域に生息する純淡水魚です。なわばりを持つことでも知られ、繁殖期(はんしょくき)になるとオス同士の激しいなわばり争いが起きます。また、コイ科の魚、ムギツクが托卵(たくらん)する相手としても知られています。

分類

ハゼ科ナンヨウボウズハゼ属

学名

Stiphodon percnopterygionus

静岡県以南の黒潮の影響がある沿岸淡水域に生息します。体長は4㎝程度でオスは鮮やかなメタリックブルーや朱色を帯び、観賞魚としての人気もあります。メスは地味な色彩です。南西諸島には類似種が複数生息しています。

分類

ハゼ科チチブ属

学名

Tridentiger brevispinis

和歌山県の河川下流域や汽水域で見られます。チチブによく似ますが、胸鰭の模様や第1背鰭の鰭条(きじょう)があまり発達しないことで区別できます。「わかやまの汽水にすむハゼ」でも紹介中です。

分類

ハゼ科ウキゴリ属

学名

Gymnogobius breunigii

和歌山県の多くの河口域で見られます。普通は汽水域に現れますが、時には淡水域へもやてきます。ハゼでは珍しくメスに婚姻色が現れます。写真はオスです。

「わかやまの汽水にすむハゼ」でも紹介中。

分類

ハゼ科ボウズハゼ属

学名

Sicyopterus japonicus

古座川上流、古座川町小川にある「滝の拝(たきのはい)の滝登り」で有名なハゼです。

口と腹鰭(はらびれ)を吸盤のように使って壁を上っていくさまはハゼとは思えません。また、ハゼには珍しく植物食であることも知られています。

海に川が注ぎ込むような場所には必ず海水と淡水が混ざる汽水域が出来ます。河口域や干潟、大きな川が注ぐ浅い湾などが汽水域にあたり、和歌山県でも見られます。 和歌山市の片男波海岸周辺や田辺市・内之浦、日高川河口や太田川河口などたくさんあります。この様な汽水域には様々な生きものがやって来ます。ハゼも多くの種類が生息しているので観察には最適です。 ここで紹介するハゼには海や川にすむハゼと重複する種類もいます。

写真:和歌浦干潟 和歌山市

写真:太田川河口 那智勝浦町

分類

ハゼ科チチブ属

学名

Tridentiger trigonocephalus

岩場から干潟まで広い範囲に生息しています。体色はよく変化します。漁港のテトラポットの周りでもよく見かけるので、海のハゼとしても紹介しています。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius marderi

主に河口や内湾の砂泥底あるいは砂礫底にすむハゼの仲間です。体は細長く、背鰭は1基です。黒っぽい個体が多いのですが体色は変化が激しく、尾鰭の縁辺が透明あるいは白いことが特徴です。まだ分類も生態も詳細は不明な点が多い種類です。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius sp.

和歌山県では和歌浦湾以南で多く見られますが、詳細な分布域は不明です。沿岸の淡水がしみ出すような砂礫底に潜り込んで生活していると思われます。胸鰭鰭条は8,9本で鰭膜は切れ込み、体色は黄色から黄土色で褐色から暗褐色の斑紋が平面を中心に腹部にかけて広がること、尾鰭基部周辺も黄色から暗褐色であることが特徴です。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius pallidus brackishwater type

河口に近い地下水が湧き出る場所に生息しています。 詳しい生態は不明です。 眼が皮膚に埋もれてしまっています。体はオレンジ色っぽいのですが、長期間飼育していると茶色がかった体色になります。

分類

ハゼ科ウチワハゼ属

学名

Mangarinus waterousi

和歌山県以南の黒潮の影響がある汽水域で見られることがあります。幼魚と成魚では、体色が多少変化しますが、体型と胸鰭(むなびれ)や尾鰭(おひれ)の形で他の種と区別できます。

分類

ハゼ科ウロハゼ属

学名

Glossogobius olivaceus

紀ノ川や有田川、日高川など大きな汽水域をもつ河川の河口域に生息するハゼです。 干潟や岩場まで現れ、ハゼ釣りの対象にもなっています。海域でもよく見られるので、海にいるハゼとしても紹介しています。背面から見ると背鰭(せびれ)の前方に黒い小さな点がいくつかあるので他種と区別できます。

分類

カワアナゴ科カワアナゴ属

学名

Eleotris melanosoma

和歌山県では南部の河口域や海につながる湿地で見られますが、その数はとても少ないようです。 他のカワアナゴ属との見分けはちょっと馴れないと難しいですよ。淡水域にいることもあり「わかやまの淡水にすむハゼ」でも紹介中です。

分類

ハゼ科サルハゼ属

学名

Oxyurichthys cornutus

静岡県以南の河口域や浅い内湾に生息するハゼですが、汽水域でもよく見られます。 名前のとおり、眼の上にまつ毛のような皮弁があるのが特徴です。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius sp.2

主に太平洋側の転石帯の砂礫中に生息しています。胸鰭の鳥の翼のように三角形に近い形をしています。生態など詳しい事は不明です。

分類

カワアナゴ科カワアナゴ属

学名

Eleotoris oxycephala

カワアナゴ属の外見はどれもよく似ているので見分けが難しいのですが、和歌山県内では4種が知られているようです。 淡水域にも侵入しますが潮の影響を受ける方が、飼育下でも調子が良いようです。

分類

ハゼ科ノボリハゼ属

学名

Oligolepis stomias

和歌山では河口など汽水域の砂泥底に生息します。口が大きく、眼の後方まであること、眼の下に黒い筋模様があること、尾鰭の先がとがることが特徴。泥中の有機物や小型甲殻類などを食べているようですが、詳しくは不明です。

分類

ハゼ科ウキゴリ属

学名

Gymnogobius scrobiculatus

和歌浦湾や田辺湾など穏やかな内湾の汽水域を好むハゼです。 干潟などの環境指標生物の一つとしても知られ、環境変化、汚染に弱い種です。 部分的ではありますが、和歌山にはクボハゼの大きな集団があるものの、いついなくなってもおかしくない状況にあります。

分類

ハゼ科クロコハゼ属

学名

Drombs sp.

和歌山県沿岸汽水域、とくに川が流れ込むような場所で見られます。落ち葉がたまったような場所やカキ殻の多い泥地にもすんでいます。体色はよく変化します。

分類

ハゼ科ワラスボ属

学名

Taenioides gracilis

和歌山県では中南部の内湾で見られます。近年分類が進み、チワラスボC種にこの和名が付きました。下顎部分のヒゲが7本(吻端から2本・3本・2本)であることなどが特徴です。生態学的な詳細はまだ不明な点が多くあります。

分類

ハゼ科コマハゼ属

学名

Inu koma

潮間帯の中でも最も低く、なかなか干出(かんしゅつ)しないような場所の石の下に生息します。 尾鰭と胸鰭の基底に暗色線があること、鱗が尾鰭の基底から背鰭の前方付近までしかないことで区別できます。和歌山でも比較的波の荒い岩礁域にいるようです。

分類

ハゼ科ゴマハゼ属

学名

Pandaka sp.

和歌山では南部の河口など汽水域に生息します。成魚でも体長1センチ程度にしかならない小さなハゼです。これまでは和歌山県が分布の北限と言われていましたが、三重県にも分布していることが解りました。最近、分類学的に研究が進み、学名は付いていません。

分類

ハゼ科ウロハゼ属

学名

Glossogobius aureus

静岡県以南で見つかっていますが、基本的に沖縄島以南に分布しています。河口等の汽水域に多いですが、淡水域に侵入することもあります。背面の眼の後方に目立った暗色点がないこと、尾鰭に黒色点列があり基底に暗色斑があること等が特徴です。

分類

ハゼ科シロウオ属

学名

Leucopsarion petersii

川で産卵するため海から遡上(そじょう)し、河口域で漁獲されることが多いのでここで紹介します。 「おどり食い」で有名なシロウオは、かつて和歌山県でも広川や太田川で多く漁獲されましたが、最近では地下からの湧水の減少や内湾や河口域の開発によって、年々その姿が見られなくなってきています。

分類

ハゼ科セジロハゼ属

学名

Clariger sp.

最近、和名が与えられた種で詳しい生態は不明です。岩礁域に生息するとされますが和歌山県では河口域からも出ているので、汽水にすむハゼとしても紹介します。白と茶褐色の体色が特徴的で、頭部に白い皮弁(ヒゲ)があります。

分類

ハゼ科キララハゼ属

学名

Acentrogobius vigatulus

南日本の汽水域、浅海域に生息します。和歌山では主に河口やアマモ場など汽水域に生息します。腹鰭先端は黒くなく、頭部背面に鱗域があることが特徴です。成魚は体長6センチ程度になるハゼです。テッポウエビ類と同じ穴にすむこともあります。

分類

ハゼ科オキナワハゼ属

学名

Callogobius tanegasimae

神奈川県から、沖縄県の西表島(いりおもてじま)までに生息するハゼです。 河口などの汽水域の砂泥底(さでいてい)に穴を掘ってすんでいます。 頭部にはヒゲのような皮弁がたくさんあります。幼魚はしま模様が鮮やかなので、同属のミスジハゼと誤って当館へ持ち込まれることもしばしば。詳しい生活史は不明な点が多いハゼです。

分類

ハゼ科タビラクチ属

学名

Apocryptodon punctatus

泥の状態が良い干潟に生息しています。一時、和歌山県の個体群は絶滅したと考えられましたが、細々と生息しているようです。

分類

ハゼ科ウキゴリ属

学名

Gymnogobius uchidai

和歌山県では北部の大きな河口干潟で見られます。3センチ程のハゼで、テッポウエビと共生しているようです。下顎(したあご)にヒゲがあるので見分けられます。

分類

ハゼ科チチブ属

学名

Tridentiger obscurus

河口域や汽水湖などで見ることができます。環境によって淡水域へ侵入する事もあります。また、同属のヌマチチブに非常に似ているので区別が難しいハゼの一つです。

分類

カワアナゴ科カワアナゴ属

学名

Eleotris acanthopoma

和歌山県中部以南の河口に多く見られます。昼は物陰に隠れていることが多く、エビや小魚を食べているようです。淡水域にいることもあり「わかやまの淡水にすむハゼ」でも紹介中です。

分類

ハゼ科ワラスボ属

学名

Taenioides snyderi

和歌山県では河口汽水域や内湾で見られますが、詳細な生態は不明です。近年分類が進み、チワラスボB種にこの和名が付きました。下顎部分のヒゲが6本(吻端から2本・2本・2本)であることなどが特徴です。

分類

ハゼ科キララハゼ属

学名

Acentrogobius sp.2

南日本の汽水域、浅海域に生息します。和歌山では主に河口など汽水域に生息します。腹鰭先端は黒く、頭部背面に鱗はないことが特徴。成魚は体長5センチ程度になるハゼです。テッポウエビ類と同じ穴にすむこともあります。

分類

ハゼ科ツムギハゼ属

学名

Yongeichthys nebulosus

和歌山県では串本町周辺で見られます。河口等の汽水域に多く、本州や四国沿岸では内湾で見られることが多い。体高が高く、体側中央に3つの暗色斑があること等が特徴です。フグ毒で知られるテトロドトキシンを持つので食用にはならない。

分類

カワアナゴ科カワアナゴ属

学名

Eleotris fusca

和歌山県では中南部の汽水域から河川下流域で見られます。カワアナゴ属の中でも淡水域でみられることが多い種です。鰓蓋や眼の下の孔器列で他種と区別できます。基本的に夜行性でエビや小魚を食べます。

分類

ハゼ科トビハゼ属

学名

Periophthalmus modestus

干潟や河口域に見られます。和歌山県では暖かい時期に、主に西側沿岸域で見られますが、寒い時期には死んでしまうか、泥の中へ潜ってしまうようです。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius elongatus

和歌山ではあまり多く確認できていませんが、傾斜が急で、沢水や湧き水がすぐに海へ注ぐような海岸に見られるようです。 胸鰭(むなびれ)に遊離軟条(ゆうりなんじょう)が無いことが特徴です。

分類

ハゼ科キララハゼ属

学名

Acentrogobius audax

和歌山県南部の汽水域で希に見られます。眼から吻端に黒色帯があること、鰓の位置から第1背鰭にかけて黒色帯があること、体側には5つの黒色斑が並ぶこと等が特徴です。

分類

ハゼ科チチブ属

学名

Tridentiger brevispinis

和歌山県の河川下流域や汽水域で見られます。チチブによく似ていますが、胸鰭の模様や第一背鰭の鰭条(きじょう)があまり発達しないことで区別できます。「わかやまの淡水にすむハゼ」でも紹介中です。

分類

ハゼ科ノボリハゼ属

学名

Oligolepis acutipennis

和歌山県では大きな川の河口域でしばしば見られます。とがった尾鰭(おびれ)と目の下の黒帯が特徴です。和歌山県内で見られる多くの個体は越冬出来ないようです。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius sp.

和歌山県ではやや波の荒い沿岸で見つかっていますが、詳細な分布域は不明です。沿岸の淡水がしみ出すような砂礫底に潜り込んで生活していると思われます。ヤリミミズハゼの仲間なので、頭部が扁平であること、胸鰭鰭膜の切れ込みが大きいこと等が特徴です。

分類

ハゼ科ヒトミハゼ属

学名

Psammogobius biocellatus

和歌山県の比較的大きな河川の河口汽水域に住んでいるようです。基本的に南方系のハゼで、県内では決して多くありません。名前のとおり、眼に特徴的な突起があること、腹鰭や尾鰭に縞模様があることが特徴です。最近、ウロハゼ属からヒトミハゼ属が分かれました。

分類

ハゼ科ヒナハゼ属

学名

Redigobius bikolanus

和歌山県では汽水域から内湾岩礁域で見られます。オスは成熟すると第1背鰭(せびれ)の棘(とげ)が伸び、頭部の筋肉が発達します。市松模様の体色が特徴的です。

分類

ハゼ科ヒメハゼ属

学名

Favonigobius gymnauchen

和歌山県では、浅い内湾の砂底で見られます。オスは成熟すると第1背鰭(せびれ)の棘(きょく)が伸びます。砂に半分ほど埋まって隠れると、見分けがつきにくい体色をしています。

分類

ハゼ科ヒモハゼ属

学名

Eutaeniichthys gilli

和歌山では干潟などのやや砂がちな汽水域で見られますが、数は減っているようです。汚れてくると、すぐにいなくなってしまうハゼの一つです。

分類

ハゼ科ウキゴリ属

学名

Gymnogobius breunigii

和歌山県の多くの河口域で見られます。群れをつくっていることが多く、春先には稚魚の群がよく見られます。写真は婚姻色の出ているメス個体です。「わかやまの淡水にすむハゼ」でも紹介中です。

分類

オオメワラスボ科サツキハゼ属

学名

Parioglossus philippinus

黒潮の影響を受ける地域に生息します。和歌山県では南部に限られています。尾鰭付け根の黒点と鰓孔の大きさでサツキハゼと分けられますが非常に難しいのです。しかもサツキハゼと一緒に群をつくっています。

分類

ハゼ科スナゴハゼ属

学名

Pseudogobius masago

和歌山県の大きな川の河口干潟でよく見られます。目の下の模様と体側の模様、背鰭に黒斑がないことが特徴です。とても底質に敏感なようです。

分類

ハゼ科サルハゼ属

学名

Oxyurichthys ophthalmonema

河口などの泥底で生活しています。体長は4-6㎝程度で眼の上に「まつげ」のよ うな皮弁があり、第1背鰭は大きく伸びないことが特徴です。

分類

ハゼ科マハゼ属

学名

Acanthogobius flavimanus

紀ノ川や有田川などの河口域や田辺湾や和歌浦湾などで見られるハゼです。 ハゼ釣りの対象魚として知られますが、産卵後の個体はやせていて釣り人にはきらわれます。最近は食用としてアメリカへも移入され、他の生物に被害を与えているようです。 海にすむハゼとしても紹介しています。

分類

ハゼ科ヒゲワラスボ属

学名

Trypauchenopsis intermedia

主に南日本の太平洋沿岸の内湾や河口域の軟泥底に生息すると考えられるが、詳細は不明。背鰭と臀鰭の鰭条数や尾鰭基底から伸びる黒斑の状態から近縁なホシドメヒゲワラスボT. limicolaと区別できます。

分類

ハゼ科サルハゼ属

学名

Oxyurichthys lonchotus

静岡県以南の黒潮の影響がある汽水域に生息します。和歌山では南部の河口など汽水域に生息します。成魚は体長8センチ程度になるハゼです

分類

ハゼ科ヒメハゼ属

学名

Favonigobius reichei

静岡県以南の黒潮の影響がある汽水域に生息します。和歌山では南部の河口など汽水域に生息します。成魚は体長5センチ程度になるハゼです。これまでは和歌山県では分布が不明でしたが、最近ネットの情報や調査研究が進み生息が確認されました。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius ryukyuensis

和歌山県と奄美大島以南の汽水域にすむ体長4㎝程のミミズハゼの仲間です。第2背鰭と臀鰭(しりびれ)軟条数が一般のミミズハゼより少ないことが特徴です。まだ、わかっていることが少ないハゼです。

和歌山の海は、南からやって来る暖かい黒潮(日本海流)や瀬戸内海や熊野灘の冷水塊が影響し複雑な環境をつくっています。

写真:天神崎 田辺市

写真:大引漁港 由良町

分類

ハゼ科ベニハゼ属

学名

Trimma caudomaculatum

八丈島(東京都:伊豆諸島の最南端)以南、トカラ列島(鹿児島県)、琉球列島(沖縄県)のサンゴ礁域に生息しています。 オーバーハングした岩場等に名前のとおり仰向(あおむけ)けになって定位している様子が知られています。

分類

ハゼ科アカウオ属

学名

Paratrypauchen microcephalus

和歌山県北部の紀の川や有田川河口の沖にある泥底にすんでいるようです。和歌山県中部、南部に関しては不明です。体が赤黒く、鱗が目立ちます。ハゼっぽくないけどハゼです。

分類

ハゼ科チチブ属

学名

Tridentiger trigonocephalus

岩場から干潟まで広い範囲に生息しています。体色はよく変化します。基本的には体に赤茶色の筋(すじ)がある模様が多く見られます。汽水でもよく見られるので、そちらでも紹介しています。

分類

ハゼ科アカハゼ属

学名

Amblychaeturichthys hexanema

和歌山県のそれほど深くない内湾の泥底にすんでいるようです。下アゴの下にヒゲが3対であること、第1背鰭(せびれ)に黒色斑がないことなどが特徴です。紀北や瀬戸内地域などでは昔から食用にもされています。

※雑賀崎 金栄丸さんからの提供

分類

ハゼ科クロイトハゼ属

学名

Valenciennea strigata

南西諸島周辺で多く見られますが、和歌山沿岸、伊豆半島にも現れます。 顔の模様が鮮やかであることから、沖縄の歴史上の人物「オヤケアカハチ」の組踊りの衣装から名前が付けられたようです。

分類

ハゼ科アカメハゼ属

学名

Bryaninops natans

伊豆諸島以南の黒潮の影響を受ける太平洋沿岸に生息する体長2センチ程度のアカメハゼ属です。体は灰白色から透明で内臓や脊椎が透けて見えること、眼はピンク色で吻端から眼にかけて赤色帯があることなどが特徴です。主に潮通しの良いサンゴ群落に見られます。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

オオメワラスボ科ハタタテハゼ属

学名

Nemateleotris decora

主に琉球列島のサンゴ礁域に群をつくって生息しています。和歌山県内でも確認されました。頭部の紫色と鰭(ひれ)の赤が美しく、ダイバーにも人気のハゼです。

分類

ハゼ科アゴハゼ属

学名

Chaenogobius annularis

小石が転がる沿岸に見られます。 同属のドロメに似ていますが、尾鰭(おびれ)や胸鰭(むなびれ)の模様で区別できます。成長すると顎(唇)が肥大して目立ってきます。

分類

ハゼ科マハゼ属

学名

Acanthogobius lactipes

砂泥底(さでいてい)の沿岸に見られます。 和歌山県ではどちらかというと干潟でよく見かけるので、汽水にすむハゼでも紹介しています。 若い個体は他のマハゼ属と似ていますが、体側の模様や縦列鱗数(じゅうれつりんすう)で区別できます。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Eviota abax

主に本州沿岸の太平洋側に生息します。主に潮間帯の岩場にすんでいます。頭部に多数の黒斑があること、胸鰭(むなびれ)の基部に2つの黒斑があることが特徴です。類似種も多くいます。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius marderi

主に河口や内湾の砂泥底あるいは砂礫底にすむハゼの仲間です。大きな汽水域から離れた潮だまり等にも見られます。体は細長く、背鰭は1基です。黒っぽい個体が多いのですが体色は変化が激しく、尾鰭の縁辺が透明あるいは白いことが特徴です。まだ分類も生態も詳細は不明な点が多い種類です。

分類

ハゼ科ベニハゼ属

学名

Trimma grammistes

温帯性の種で関東地方以南の太平洋沿岸、能登半島以の西日本海沿岸、九州沿岸に広く分布します。サンゴ群落周辺や岩礁域等に生息し、底から浮き上がって餌を食べることもあります。体は赤っぽく、吻端から背鰭前方に赤褐色のすじが、体側には眼を通る赤色の筋があることが特徴です。

分類

ハゼ科イトヒキハゼ属

学名

Cryptocentrus filifer

和歌山県沿岸では、内湾に生息するハゼです。砂泥底に生息しており、テッポウエビとの共生も知られています。非常に気が強く、捕まえる際に指に噛みつくこともあります。

分類

ハゼ科ヒゲモジャハゼ属

学名

Barbuligobius boehlkei

和歌山県南部のきれいな砂地の多い磯にすんでいるようです。基本的に南方系のハゼで、県内ではあまり見かけません。名前のとおり、顔にヒゲのような細長い突起が多数あること、そのヒゲのうち、分岐する(枝毛のように)モノがあることが特徴です。

分類

オオメワラスボ科クロユリハゼ属

学名

Ptereleotris microlepis

和歌山県南部の岩礁域に群をつくって生息しています。胸鰭の付け根に黒色の線があることで近縁種と区別できます。海に潜らないと、なかなか採集できません。

分類

ハゼ科ケショウハゼ属

学名

Oplopomus caninoides

和歌山県以南の太平洋沿岸の砂泥底に生息する体長5センチ程度のケショウハゼ属のハゼです。体は乳白色から灰褐色で、体側には黒色斑の列があり、赤色斑と青色輝点が散在すること、第一背鰭に暗色斑があることなどが特徴です。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科ウロハゼ属

学名

Glossogobius olivaceus

紀ノ川や有田川、日高川など大きな汽水域をもつ河川の河口域に生息するハゼです。 干潟や岩場まで現れ、ハゼ釣りの対象にもなっています。汽水で見られるハゼでもあります。背面から見ると背鰭(せびれ)の前方に黒い小さな点がいくつかあるので他種と区別できます。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius grandis

波の荒い転石帯にすんでいます。体長10cmぐらいになる大型のミミズハゼで、胸鰭(むなびれ)の上下に遊離軟条があることが特徴です。

分類

ハゼ科オキナワハゼ属

学名

Callogobius hasseltii

サンゴ礁や岩礁域の砂礫底に生息します。体は最大7㎝程度で頭部に皮弁が多数あること、尾鰭が長く伸びることが特徴です。この属のハゼは見た目が似ているので観察が必要です。

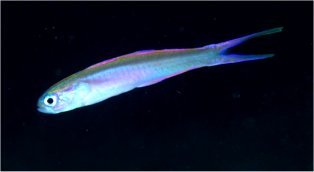

分類

オオメワラスボ科クロユリハゼ属

学名

Ptereleotris lineopinnis

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の潮通しの良い深い岩礁域に生息する体長6センチ程度のクロユリハゼ属のハゼです。体は細長く、体色は薄い緑色から灰青色であること、尾鰭は大きく伸びず、尾鰭中央部に暗色斑があることなどが特徴です。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科クロイトハゼ属

学名

Valenciennea puellaris

河川河口域や湾口やサンゴ礁域の砂泥底に生息します。体長は18cm程度で、体側背側に黄色斑があり、黄色縦線が1本あることが特徴です。

分類

ハゼ科シノビハゼ属

学名

Ctenogobiops aurocingulus

和歌山県以南の太平洋沿岸の砂泥底に生息する体長7センチ程度のシノビハゼ属のハゼです。体は乳白色で、背面から体側に褐色の点列が多数現れること、胸鰭基部に白色斑があること、背面に鞍状暗斑が多数あること、腹側から体側へ伸びる黄色帯が複数現れることなどが特徴です。テッポウエビ類と共生しています。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

オオメワラスボ科カグヤハゼ属

学名

Navigobius kaguya

紀伊半島以南の太平洋沿岸のリーフエッジなどの岩礁域に生息する体長8センチ程度のカグヤハゼ属のハゼです。体は細長く、ピンク色から紫色を帯び、尾鰭は大きく二叉すること、数個体から群れで遊泳することなどが特徴です。「ピンクダートゴビ―」とも呼ばれます。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科カスリハゼ属

学名

Mahidolia mystacina

和歌山県沿岸の内湾にテッポウエビ類と共生して生息します。臀鰭に暗色縦帯が1本あること、メスの第1背鰭膜に縞模様があること、オスの口が大きいこと等が特徴です。

分類

ハゼ科オオモンハゼ属

学名

Gnatholepis cauerensis

千葉県以南の内湾砂礫底や砂底で見ることができます。胸鰭基部上方に黒く縁取られた黄色斑があること、眼を通り顎に向かう黒色線があること、体側に5,6本の赤褐色縦線があること等が特徴です。砂と一緒に有機物を食べて、砂だけエラから出します。

分類

ハゼ科ガラスハゼ属

学名

Bryaninops yongei

湾口やサンゴ礁域のドロップオフに生息するムチカラマツ類などに着生します。体長は3cm程度で、体は半透明で尾鰭の下部は黒赤褐色です。第1背鰭より後の体側に赤褐色横帯が6つあることが特徴です。

分類

ハゼ科コバンハゼ属

学名

Gobiodon okinawae

和歌山県沿岸のサンゴ群落に生息します。体色は一様に黄色から山吹色で、体は側扁し、小判型であること等が特徴です。また、可逆的に性転換することも知られています。

分類

ハゼ科ヤツシハゼ属

学名

Vanderhorstia kizakura

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の砂礫底に生息する体長6センチ程度のヤツシハゼ属のハゼです。体は白色から乳白色で褐色から黄褐色の横帯が頭部から尾部にかけて5本あること、第一背鰭はやや伸長し、第二背鰭と臀鰭の鰭膜は青色や黄色で縁取られること、頭部から背面にかけて黄色斑紋が散在することなどが特徴です。ペアで過ごすことが多く、テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科ネジリンボウ属

学名

Stonogobiops pentafasciatus

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の砂礫底に生息する体長5センチ程度のネジリンボウ属のハゼです。体は白色から乳白色で、眼を通るものを含めて5本の暗褐色斜帯が体にあること、腹鰭の後方は暗色であることなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科シロクラハゼ属

学名

Astrabe flavimaculata

岩礁域の転石帯に生息します。体は最大4㎝程度で眼の周辺に皮弁がないこと、体側の斑紋が黄色いことが特徴です。胸鰭上方の遊離軟条が美しい種類です。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Eviota storthynx

小笠原諸島、伊豆半島以南の黒潮の影響を受ける沿岸域に生息します。和歌山では暖かい地域の内湾やサンゴ群落の周辺に単独で生息します。胸鰭基部に小白斑があり、尾鰭基部に黒斑が3つあることが特徴です。

分類

ハゼ科ヤツシハゼ属

学名

Vanderhorstia sp.

水深50mまでの砂泥底、泥底に生息します。体長は最大7cm程度で体は細長く尾鰭の先は尖り、体側の背側に黄色縦線が2本あることが特徴です。テッポウエビ類と共存します。

分類

ハゼ科クツワハゼ属

学名

Istigobius campbelli

和歌山県沿岸の岩礁域に多く生息するハゼです。内湾の泥底や藻場でも見ることができますが、防波堤の周辺や岩場の方が多く生息しているようです。釣りをしていても時々釣れるハゼです。

分類

ハゼ科クモハゼ属

学名

Bathygobius fuscus

和歌山県沿岸の岩礁域から砂礫底(されきてい)に生息するハゼです。時々河口域で見ることができるので、汽水にすむハゼでも紹介します。第一背鰭に縞模様があること、胸鰭軟条の一部が遊離していることが特徴です。

分類

ハゼ科クロイトハゼ属

学名

Valenciennea helsdingenii

和歌山県では、中部以南の内湾やサンゴ周辺の砂礫底に生息します。第1背鰭に黒斑があること、頭部から尾鰭にかけて黒色縦線が2本あること等が特徴です。よく泳ぎ回ります。

分類

オオメワラスボ科クロユリハゼ属

学名

Ptereleotris grammica

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の潮通しの良い深い岩礁域に生息する体長10センチ程度のクロユリハゼ属のハゼです。体は細長く、灰白色で背側と体側中央に黄褐色の筋模様があること、尾鰭は大きく伸びず、中央部は白色、縁辺は黄色いことなどが特徴です。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科クモハゼ属

学名

Bathygobius coalitus

和歌山県の沿岸域で見られます。河口等の汽水域にも現れます。体側中央に暗色斑が列状に並ぶこと、第1背鰭の上方に暗色帯がないこと等が特徴です。

分類

オオメワラスボ科クロユリハゼ属

学名

Ptereleotris evides

サンゴ礁や岩場にすむ遊泳性のハゼです。 最近の分類ではハゼ科ではなく、ハゼ亜目のオオメワラスボ科に入れられることが多いようです。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Eviota pellucida

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の岩礁域、サンゴ群落に生息する体長3センチ程度のイソハゼ属のハゼです。体は半透明で、頭部および腹膜、尾部は赤色で白い斑紋が点列状に現れます。特に吻端から眼にかけて赤と白の筋模様が通ること、尾鰭基部に斑紋がないことなどが特徴です。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科アカハゼ属

学名

Amblychaeturichthys sciistius

内湾の泥底、砂泥底に生息します。

第1背鰭に黒斑があること、下顎に3対のヒゲがあることが特徴です。テッポウエビと共生すると考えられています。なかなか生きた状態で手に入らなかったのですが、シラス漁の網に入っていた個体をいただきました。

*和歌山市本脇のカネナカ水産より提供

分類

ハゼ科クロイトハゼ属

学名

Valenciennea longipinnis

伊豆半島以南の砂泥底で見ることができます。頭部に5本、体に4本の褐色縦帯があり、体側に赤褐色の楕円模様が5つあることが特徴です。砂と一緒に有機物を食べて、砂だけエラから出します。

分類

オオメワラスボ科サツキハゼ属

学名

Parioglossus dotui

和歌山県沿岸のほぼ全域で見られます。 内湾や汽水域を好み、港の岸壁や岩場など障害物の多い場所にすんでいます。 群れをつくるハゼで、頬(ほお)の部分の鮮やかな青輝色の模様が特徴です。

分類

ハゼ科サビハゼ属

学名

Sagamia geneionema

和歌山県沿岸の砂地の底部に普通に見られるハゼです。 アゴの下にヒゲのような小さな皮弁がたくさんあることが特徴です。比較的複数の個体でいることが多いのですが、特に群れをつくって行動している訳ではなさそうです。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Amblygobius phalaena

サンゴ礁や岩礁域の砂礫底に生息します。体は最大10㎝程度で体の模様が褐色横 帯と縦条が交差して「更紗模様」であることが特徴です。有機物をエラでこし取って食べます。

分類

ハゼ科クモハゼ属

学名

Bathygobius peterphilus

千葉県以南の内湾や河口域に生息しますが、あまり多くいません。体は黒褐色から茶褐色で、胸鰭と尾鰭縁辺が透明な事が特徴です。生態などの詳しい研究はこれからみたいです。

分類

ハゼ科シノビハゼ属

学名

Ctenogobiops pomastictus

和歌山県以南の太平洋沿岸の砂泥底に生息する体長7センチ程度のシノビハゼ属のハゼです。体は乳白色で、背面から体側に褐色の点列が多数現れること、胸鰭基部に白色斑があること、背面に鞍状斑がないことなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科ヤツシハゼ属

学名

Vanderhorstia ambanoro

水深25mまでの砂泥底、泥底に生息します。体長は9cm程度で体は細長く第1背鰭は四角形で、体側に黒小点が多数あることが特徴です。テッポウエビ類と共存します。

分類

ハゼ科セジロハゼ属

学名

Clariger exilis

岩礁性の海岸に生息します。体は4㎝程度で砂礫底の転石の下などに住みます。 ヒゲ(皮弁)部分が暗褐色で体の前方にも鱗域があることが特徴です。

分類

ハゼ科オキナワハゼ属

学名

Callogobius shunkan

京都府以南の日本海側沿岸と千葉県以南の太平洋沿岸の、潮間帯から砂礫底に生息する体長6センチ程度のオキナワハゼ属のハゼです。 体は暗褐色で第一背鰭基底に1つ、第二背鰭基部に2つの黒斑があること、頭部の皮皺が発達することなどが特徴です。

分類

ハゼ科シラスウオ属

学名

Schindleria sp.

主に沖縄島などサンゴ礁が発達した浅い海に生息するハゼ亜目の魚類です。背鰭は1基で腹鰭はありませんが、体型はかなり 変化があります。幼形成熟であり、体長は2、3㎝、寿命も3、4ヶ月のようですが、どれくらいの種類がいるのか、どのような生活をしているのか詳細は不明 です。

分類

ハゼ科シロズキンハゼ属

学名

Hetereleotris poecila

和歌山県以南の黒潮の影響がある沿岸の潮間帯に生息します。和歌山では南部の磯などに生息します。腹鰭は癒合していないことが特徴です。成魚は体長4センチ程度になるハゼです。素早く岩の隙間に潜り込みます。

分類

ハゼ科セジロハゼ属

学名

Clariger sp.

最近、和名が与えられた種で詳しい生態は不明です。 岩礁域に生息するとされていますが、和歌山県では汽水域である河口域からも確認されています。 白と茶褐色の体色が特徴的で、頭部に白い皮弁(ヒゲ)があります。

分類

ハゼ科ダテハゼ属

学名

Amblyeleotris melanocephaka

伊豆諸島以南の黒潮の影響を受ける太平洋沿岸に生息する体長10センチ程度のダテハゼ属のハゼです。黄褐色の帯が胸鰭の基部に1本、体側に3本、尾鰭基底に1本あること、頭部は暗紫色をしている個体が多いことなどが特徴です。テッポウエビ類と共生することが知られています。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科キララハゼ属

学名

Acentrogobius virgatulus

南日本の汽水域、浅海域に生息します。和歌山では主に河口やアマモ場など汽水域に生息します。腹鰭先端は黒くなく、頭部背面に鱗域があることが特徴。成魚は体長6センチ程度になるハゼです。テッポウエビ類と同じ穴にすむこともあります。

分類

ハゼ科クモハゼ属

学名

Bathygobius cocosensis

和歌山県の沿岸域で見られます。岩礁域や砂礫底に現れます。体側中央に暗色斑が列状に並ぶこと、胸鰭に目立った黒点がないこと等が特徴です。

分類

オオメワラスボ科クロユリハゼ属

学名

Ptereleotris rubristigma

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の潮通しの良い深い砂礫底に生息する体長10 センチ程度のクロユリハゼ属のハゼです。体は細長く、下顎に突起があること、尾鰭は伸長しないことなどが特徴です。複数で遊泳していることが多く、テッポウエビ類や他のハゼ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

オオメワラスボ科クロユリハゼ属

学名

Ptereleotris zabra

小笠原諸島、伊豆半島以南の黒潮の影響を受ける沿岸域に生息します。和歌山では暖かい地域の岩礁域周辺に群らがって生息します。体側にピンク色の横線が多数あることが特徴です。体長は10センチ程度で、危険が迫ると素早く岩の隙間等に潜り込みます。

分類

ハゼ科サンカクハゼ属属

学名

Fusigobius gracilis

和歌山県以南の太平洋沿岸のサンゴ周辺の礫底、岩礁域に生息します。第1背鰭に暗色帯があること、体は透き通り、腹鰭が癒合していること等が特徴です。

分類

ハゼ科ミミズハゼ属

学名

Luciogobius yubai

静岡県や和歌山県の沿岸の岩の隙間から淡水がわき出すような場所に生息します。頭部の突起のような皮皺とオレンジ色の体色が特徴的です。2019年に新種として報告されました。

分類

ハゼ科キヌバリ属

学名

Pterogobius daimio

主に太平洋沿岸を中心に、生息する遊泳性のハゼ類です。体の黒色帯が6本であることなどが特徴です。 かつてはキヌバリと混同されていましたが、遺伝的研究により分けられ、ダイミョウハゼとなりました。

分類

ハゼ科ダテハゼ属

学名

Amblyeleotris japonica

島根県以南の日本海沿岸、千葉県以南の太平洋沿岸の内湾砂底に生息します。テッポウエビ類と共生することが知られ、エビの巣穴から外の様子を伺い、危険を知らせます。さらにハナハゼも加わった共生生活をすることもあります。

分類

ハゼ科キヌバリ属

学名

Pterogobius zonoleucus

和歌山県沿岸に広く分布しているハゼです。特に漁港や防波堤の周辺では群れを作って泳いでいるようすが見られます。ハゼの仲間では比較的少数派の遊泳性のハゼなので、観賞魚として流通していることもあります。

分類

ハゼ科キララハゼ属

学名

Acentrogobius sp.2

南日本の汽水域、浅海域に生息します。和歌山では主に河口など汽水域に生息します。腹鰭先端は黒く、頭部背面に鱗はないことが特徴。成魚は体長5センチ程度になるハゼです。テッポウエビ類と同じ穴にすむこともあります。

分類

ハゼ科アゴハゼ属

学名

Chaenogobius gulosus

ごく普通に海岸の岩場等で見られるハゼです。アゴハゼとよく似ていますが胸鰭(むなびれ)に目立った点列が無いことや、尾鰭(おびれ)の縁が白いことから区別できます。 アゴハゼと同所的にいる場所では、やや住み分けをしているようですが詳細は不明です。

分類

ハゼ科ヤツシハゼ属

学名

Vanderhorstia rapa

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の砂泥底に生息する体長6センチ程度のヤツシハゼ属のハゼです。体は白色から乳白色で黄褐色から褐色の横帯が頭部から尾部にかけて5本あること、第一背鰭はあまり伸長せず黄色斑があること、縁辺は白く縁どられること、尾鰭は上葉と下葉それぞれの中央部が伸長することなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科オキナワハゼ属

学名

Callogobius okinawae

和歌山県と琉球列島の浅い海に生息します。和歌山では南部のタイドプールなどに生息します。胸鰭が臀鰭基部に届かないことが特徴です。現在は和歌山県が分布の北限ですが、調査や研究が進めば、黒潮の影響のある地域から確認されそうです。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Eviota prasina

イソハゼ属の多くは、すぐに岩のすき間にかくれてしまう、捕まえにくいハゼの一つです。和歌山では串本など、県南部で見ることができます。

分類

ハゼ科ダテハゼ属

学名

Amblyeleotris fontanesii

内湾の湾奥の泥底や軟泥底に生息します。体長は18cm程度のダテハゼの仲間としては大型種で、第1背鰭に大きな黒斑があること、頭部から尾部にかけて5つの横帯があり、最後の5本目は尾鰭基底にあることなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

分類

ハゼ科ハゴロモハゼ属

学名

Myersina macrostoma

紀伊半島南部の内湾などの泥底等に生息し、底から浮き上がってホバリングしていることが多い。背鰭は大きく伸び、尾鰭の形状がオスは三角形、メスは円形になること等が特徴です。

分類

ハゼ科ハスジマハゼ属

学名

Cryptocentroides insignis

和歌山県では、串本町やすさみ町周辺の沿岸海域の砂底や砂泥底に生息します。名前のとおり斜線模様と頭部から背鰭にかけてある低いトサカ状の皮弁が特徴です。

分類

ハゼ科シノビハゼ属

学名

Ctenogobiops tangaroai

和歌山県以南の太平洋沿岸の砂泥底に生息する体長6センチ程度のシノビハゼ属のハゼです。体は白色から乳白色で、背面から体側に朱色の点列が多数現れること、第一背鰭の第1、2棘条が著しく伸長すること、胸鰭基部に白色斑があることなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

オオメワラスボ科ハタタテハゼ属

学名

Nemateleotris magnifica

和歌山県南西部のサンゴが生息するような暖かい場所で見られます。数個体で群れをつくることが多く、体色が鮮やかなためダイバーに人気のあるハゼの一つです。名前は背鰭(せびれ)を動かす様子から付きました。

分類

オオメワラスボ科クロユリハゼ属

学名

Ptereleotris hanae

和歌山県では南西部の暖かい海で見られます。 数個体で群れをつくることが多く、岩場などで見られます。日本本土のものと、琉球列島産のものでは背鰭(せびれ)や尾鰭(おびれ)の形態が違う事が知られています。

分類

ハゼ科ヒゲハゼ属

学名

Parachaeturichthys polynema

日本海側は福井県以南、太平洋側は東京湾以南の内湾の砂泥底に生息します。下あごにヒゲ(皮弁)が多数あること、尾鰭の上方に眼状斑があることが特徴です。和歌山ではごく希に釣り上げられたり、底引き網に入るようです。

分類

ハゼ科イトヒキハゼ属

学名

Cryptocentrus strigilliceps

伊豆諸島以南の黒潮の影響を受ける太平洋沿岸の砂礫底に生息する体長6センチ程度のイトヒキハゼ属のハゼです。体は暗褐色で背面から腹部にかけて明色の斜体が数本現れること、体側に無数の小白点で縁取られた黒斑円が並ぶことなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科オニハゼ属

学名

Tomiyamichthys alleni

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の砂礫底に生息する体長5センチ程度のオニハゼ属のハゼです。体は白色から乳白色で、口は大きく眼の後方まで裂けること、第一背鰭の1、2棘条が伸長すること、暗褐色の鞍状斑があること、背から腹部にかけて黄色帯が複数あることなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科ダテハゼ属

学名

Amblyeleotris steinitzi

内湾の湾口やサンゴ礁域の砂底や砂泥底に生息します。体長は6cm程度で、第1背鰭に小さな黄色斑が点在すること、頭部から尾部にかけて5つの横帯があり尾鰭基底の6本目は不明瞭なことなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

分類

ハゼ科ヒメハゼ属

学名

Favonigobius gymnauchen

和歌山県では、浅い内湾の砂底で見られます。オスは成熟すると第1背鰭の棘が伸びます。砂に半分ほど埋まって隠れると、見分けがつきにくい体色をしています。汽水域にもよく現れます。

分類

ハゼ科コバンハゼ属

学名

Gobiodon quinquestrigatus

和歌山県以南の太平洋に生息しています。サンゴ礁によく見られ、サンゴのすき間などを利用して生活しています。目から胸鰭(むなびれ)にかけて数本のすじ模様があるのが特徴ですが、体の色には個体差があります。

分類

オオメワラスボ科サツキハゼ属

学名

Parioglossus philippinus

黒潮の影響を受ける地域に生息します。 和歌山県では南部に限り見ることができます。尾鰭付け根の黒点と鰓孔の大きさでサツキハゼと分けられますが、非常に難しいのです。

分類

ハゼ科ホシハゼ属

学名

Asterropteryx semipunctata

和歌山県の内湾、岩礁域に見られます。ずんぐりした体に青輝色の斑点が出ること、第1背鰭の第3棘が伸びることが特徴です。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Eviota queenslandica

和歌山県では田辺湾以南の枯木灘沿岸に見られ、岩礁域やサンゴ群落周辺に生息します。尾柄中央に黒斑はなく、胸鰭基部下方に1黒斑があり、臀鰭起部から尾柄部にかけて6黒斑があること等が特徴です。

分類

ハゼ科クツワハゼ属

学名

Istigobius hoshinonis

和歌山県沿岸の浅い砂泥底にすんでいるようです。胸鰭に遊離軟条はなく、眼の下に青輝色の模様があること、オスは第1背鰭に黒色斑がある(画像個体)ことが特徴です。

分類

ハゼ科サラサハゼ属

学名

Amblygobius sp.

和歌山県では、串本町周辺の沿岸海域の砂底や砂泥底に生息します。吻端から眼、鰓蓋後方にかけて朱色線があり、頬にはうすピンク色の線があり、体側後方に続くことなどが特徴です。改訂に巣穴を掘って生活しています。

分類

ハゼ科マハゼ属

学名

Acanthogobius flavimanus

紀の川や有田川などの河口域や田辺湾や和歌浦湾などで見られるハゼです。ハゼ釣りの対象魚として知られますが、産卵後の個体はやせていて釣り人にはきらわれます。最近は食用としてアメリカへも移入されて、他の生物に被害を与えているようです。

分類

ハゼ科イレズミハゼ属

学名

Priolepis boreus

沿岸にある岩礁域の岩の隙間等で生活しています。体は4㎝程度で頭部に白横帯が5、6本あります。第1背鰭は伸びないので他のイレズミハゼ属と区別できます。

分類

ハゼ科ミジンベニハゼ属

学名

Lubricogobius exiguus

和歌山では内湾の砂泥底に生息します。頭部に目立った突起がないこと、腹鰭が大きいこと、鰓孔が大きいことが特徴。海底に沈む空き缶や貝殻に入り込んでいることが多く、ダイバーの被写体としても人気です。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Eviota toshiyuki

伊豆半島以南の太平洋側に生息していると思われますが、2001年に記載されたため資料が十分でありません。体長は2㎝程度と小さく、頭部背面に縞模様があること、胸鰭下方の鰭条は分岐していること、尾柄前方に黒斑があること等が特徴です。過去に「ミドリハゼ」と呼ばれていたものは、本種であったり、誤同定だったりということになっています。

分類

ハゼ科イソハゼ属

学名

Eviota japonica

和歌山県南部で見られるイソハゼの仲間です。イソハゼの仲間は似たものが多く、これまでも混同されていた可能性が大いにあります。 河口域の転石が多い場所、潮だまりで見ることができます。

分類

ハゼ科キララハゼ属

学名

Acentrogobius pflaumii

琉球列島以外の南日本の内湾等に生息します。和歌山では泥底の内湾や漁港に生息します。体型は太短く、腹鰭先端は黒い場合とそうでない場合があります。成魚は体長7センチ程度になるハゼです。テッポウエビ類とは共生しないようです。

分類

ハゼ科ヤツシハゼ属

学名

Vanderhorstia papilio

伊豆諸島以南の太平洋沿岸の砂泥底に生息する体長6センチ程度のヤツシハゼ属のハゼです。体は白色から乳白色で赤褐色から褐色の横帯が頭部から尾部にかけて5本あること、第一背鰭は第3棘が伸長し、縁辺は白く縁どられること、尾鰭は上葉と下葉それぞれの中央部が伸長することなどが特徴です。テッポウエビ類と共生します。

写真提供

谷口 勝政 氏

分類

ハゼ科クモハゼ属

学名

Bathygobius cyclopterus

和歌山では南部の岩礁性海岸に生息します。胸鰭上方に遊離軟条があること、腹鰭の膜蓋中央に突起があることが特徴です。野外では体色変化が激しく、全く違った種類に見えたりするので、よく観察する必要がありそうです。

分類

ハゼ科クモハゼ属

学名

Bathygobius laddi

和歌山県では串本町周辺で見られます。岩礁域に多く、岩の隙間などに隠れます。体側に暗色斑紋が広がり目立つ黒斑がないこと、第2背鰭と尾鰭に暗色帯があること等が特徴です。

〒642-0001 和歌山県海南市船尾370-1

電話番号:073-483-1777 FAX:073-483-2721

E-mail:postmaster@shizenhaku.wakayama-c.ed.jp

開館時間:休館日を除く9時30分から17時00分まで(最終入館 16時30分)

■公共交通

JR和歌山駅・南海本線和歌山市駅から海南市方面行きバス(約30分)琴の浦下車すぐ。

JR海南駅から和歌山市方面行きバス(約10分)琴の浦下車すぐ。

■自家用車

阪和自動車道海南ICから和歌山市方面へ約10分。和歌山市から国道42号線毛見トンネルを越え、右折。

(無料駐車場あり)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※月曜祝日の場合は、翌火曜日が休館となります。

※年末年始12月29日〜1月3日は休館となります。

和歌山県立自然博物館までのアクセス

大きな地図を表示する場合はこちら。