南の島からやってきた石灰岩

Lime Rock

由良町・白崎の石灰岩

大昔、和歌山にサンゴ礁が・・・?

有田市~由良町にかけて点々と分布している石灰岩(せっかいがん)からは、約3億年~2億5000万年前ごろに繁栄(はんえい)していたウミユリやサンゴ、フズリナなどの化石が発見されています。このことから、「当時の和歌山には、サンゴ礁(しょう)ができるような暖かい海が広がっていたんだ!」というように考えがちですが、それは大まちがいで事実はもっと複雑です。

とんでもない事実

今から数十年前、石灰岩のまわりにある泥岩(でいがん)とチャートの年代が調べられ、とんでもないことが明らかになりました。なんと泥岩の年代は石灰岩より約1億年も新しかったのです。チャートについては、石灰岩と同年代のものと、それよりやや新しいものとが混じっていました。いったいどういうことなのでしょう?

大陸が動く?

日本周辺のプレート配置図

プレートテクトニクス説によると、地球の表面はたくさんのプレート(厚さ数km~数十kmの板のようなもの)におおわれていて、それらが年間に数mmから数cmというゆっくりとしたスピードで地球上を動き回っているのだそうです。つまりプレートの上に乗っかっている大陸も当然動いていることになります。

その真相は・・・

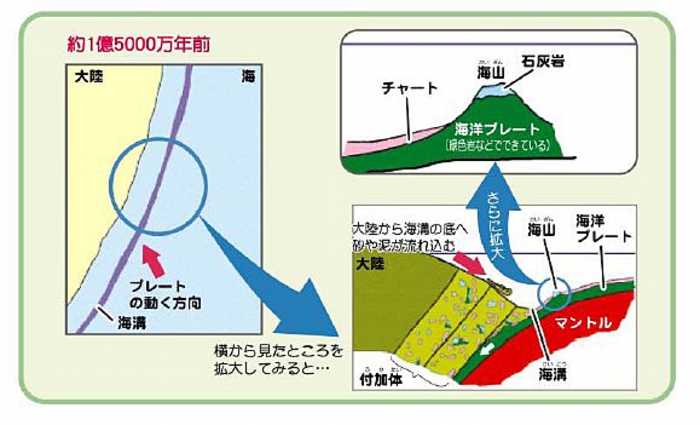

プレートテクトニクス説を取り入れた考え方によるシナリオは以下の通りです。

1.約3億年~2億5000万年前のこと、サンゴ礁(しょう)が発達して石灰岩が形成されている島がありました。ただし、その島は和歌山ではなく、もっとずっと南の暖かい海にあったものです。一方、島のまわりの深い海ではチャートが形成されていました。

2.石灰岩の島は少しずつ沈んで海山(かいざん)になり、その後も沈(しず)みながらプレートにのって北上し、約1億年後、とうとう現在の日本付近にあった海溝(かいこう)の縁(ふち)までやって来ました。

3.ここでプレートは海溝の底から地下深くへともぐりこんでいったのですが、プレートの上の石灰岩やチャートなどは引っかかってバラバラにこわれてしまいました。そして、海溝の底にたまっていた新しい年代の砂や泥とごちゃ混ぜになって大陸の縁にくっついたのです。

このようにプレートが沈みこむときに、大陸の縁に押しつけられてできた岩体(がんたい)を付加体(ふかたい)と言います。